十字道口,你所眷恋的,你所憎恶的,一切,皆在此地发生。

与我何干?车道弦歌,悠悠惊破阴月夜,与我何干?光华漫笼,明灯相语,与我何干?

于我,何干?一个淡漠的黑点。苍风骤起,树影摇曳。黑点一路无话,行至下一个十字道口。

(资料图)

(资料图)

绿灯,行,红灯,停。方才落下一阵天水,打湿了闪烁的黄灯,打湿了地面,刹不住脚,刹不住车。

“别人年轻,跑得快,车子来了跑得掉,你已经老了,车子来了,直接把你撞死。”红灯行。她们必须停下脚步。两个老婆子,总能编织出一番道理。

绿灯,行,你所守护的,你所不齿的,一切,皆在此地发生。但是,于我,何干?

与我,无,干。我便是那个黑点。一个人背着书包,一个人穿过下一个十字道口。下一次,也还会来到这里。

我看见了一只鸟,两只鸟,三只鸟。一片修好的楼宇,重檐千城,正在无人问津地火爆销售。他们都不是人。

我是城市的一个居民,城市于我无干。

十字道口连接着十字道口。城市啊,请允许我,再一次,请允许我,再一次用双脚,常量你的土地。请允许我,再,再一次,聆听你的呼吸。请允许我,

请饶恕我。泛滥的玫瑰与琉璃,看不见。满溢的阿谀与赞颂,听不明。无所谓来路与归途,昏昏察察。我站在这儿,与十字道口,看得见前路,看不清一切,一切于我无干。

骤雨的狭间。旅者站在小道上,心情阴沉。太阳将余晖洒向大地,鸟儿蹦蹦跳跳,捡拾遗落的晚霞。下一班车将带他前往下一个终点。终末之诗,无人问,终末之诗,无人听。旅者从出生走向死亡,从一个坟墓走向另一座坟墓。阳光只是骤雨的狭间,从一场骤雨走向另一场骤雨。

下雨了。

旅者伸出手,密集的雨点叩击旅者的心灵。没有什么可以用以喻雨。一切喻体,来源于雨密密麻麻,丝丝凉意穿透皮肤。

“哗啦啦”,这是独属于骤雨的声音。冰凉的液滴被旅者的皮肤加热,滴落,润泽了脚下的土地。

“故事本可就此无尽地续写,直到下一个十字道口。但泪痕已经干了。”旅者合上了书。

车来了,书上只有旅者一个乘客。“但故事也将因此延续,就算过了下一个十字道口。”

车驶过下一个十字道口,窗中只有旅者一个乘客。“正如阳光总是下一次骤雨的狭间,泪痕干透,不见悲哀的印记。”

“晴雨初霁,而得虹。”

窗户是一面镜子。我站在长街的这头,看见了那端的自己。他们都叫你,洛风。

伸出我的右手,你也会伸出你的左手,丝丝相触,精密吻合。我习惯叫你,洛风。

洛风,你听见窗外的风声雨声了吗?屋子里没有开灯,你看的清我的脸吗,洛风?

你平静地笑了。我在如此长的一段时间里,都不曾抒写你的笑容,平静,和煦。我已经多久没有真诚地笑过了!就让我,这个又老又瞎的家伙,摸摸你的脸——就摸那么一下。

雷鸣——哦!对!星白!洛星白在哪里?她在一旁听雨呢。星白!星白!

“洛风哥,”星白拿着法杖出现了,“你在这里干什么?别……别哭啦!”

复雷鸣。星白的法杖真好看,天青色的杖头。星白和洛风,站在长街的另一端。

Cross

雷鸣

Soul

山中曾生长着一株常春藤,盘根千年,错节如虬龙。顺着树木,可以向上攀登。顺着山石,也可以向上攀登。

十字道口连接着十字道口。旅者走过骤雨的狭间,心情低沉。他看向窗子,红绿灯交替。他想起了山中的那株老藤,老藤常春。于十字道口,一切的一切皆被联系。

“无所谓你是谁,我是谁,十字道口处,擦肩而过,素昧于平生,而不相识。“

“我之所见,尘云落处,星月白,雷雨霁时,“

常春藤日复一日,年复一年地生长。它的足迹遍布整片山川。

旅者,那个人群中被称作“我”的个体,抬起了头。洛风知道,雨还在下着。常春藤沐雨而生。

“等到常春藤爬到了山顶,抬头仰望,风霜高洁。总会有个无云的日子,可以看到月亮。

我称那里为太虚。那里,还有两个小小的人儿一直在等候。”

2023.3.30

洛

从崩溃,到舒解,而后奔入无人曾至的境界

检察官担任法治副校长有了“指挥棒”

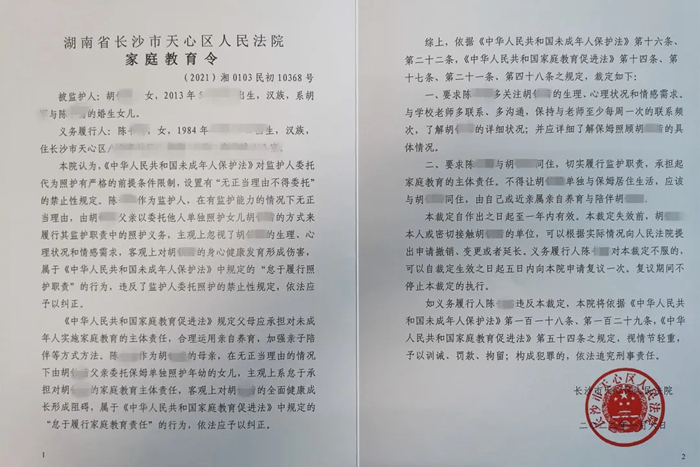

检察官担任法治副校长有了“指挥棒” 全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”

全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃” 俄军装甲车辆将具备隐身能力

俄军装甲车辆将具备隐身能力